翟店镇,古称石龙镇。远在600年前的明洪武年间,就建有了此镇。

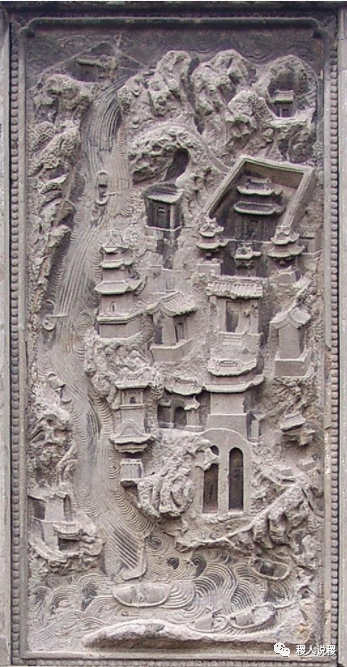

过去的翟店,既是商贸古镇,也是文化古镇。据镇上老辈人说,历史悠久的翟店古镇,解放前古迹甚多。古镇东面的镇医院占地,当年是一座规模宏大的稷王庙,内有大殿、献台、戏台、高阁。殿宇巍峨,琉璃瓦为顶,琉璃兽作脊。殿内端坐高大的后稷塑像,面目慈祥。每年农历四月十七日,十里八乡的人都到此庙,祭祀这位教民稼穑的农神。在古镇北面,过去有一高高矗立的文昌阁,四面青砖卷建,上有插廊。登高远眺,可看到翠绿的峨岭柿林和广袤秀美的田园风光。古镇南面曾建有一座壮观的任门大祠堂,门楼高大典雅,古色古香。院中有一大献台,正面为大厅堂,两旁有小厅堂,均存放有不同形式的族谱。古镇中一道口华美的木牌楼,仍为许多老人们所记忆。牌楼上的各种木雕,玲珑剔透,刻工精细。古镇西门内,曾有一长方形高约 2.5 米、宽约15米的精美石刻艺术,所刻画图,像似黄河古龙门。此石刻现存马村青龙寺。古镇还曾建有泰山庙(俗称大庙)、法王庙、润国寺、三观庙……这些都说明了此镇往日历史文化的深厚。

过去的翟店古镇东西一条街,长约一公里,街道两侧商贾云集,店铺林立,买卖兴盛。一些镇上老人谈道:由于昔日古镇商贸与京、津、沪来往较多,在经商的同时也带来了都市商贾文化,商家交往中看重文明、厚德、礼义。过去古镇的许多商人都是依靠勤俭起家,靠诚信经营赢得社会认同,因而,他们始终把“信誉为先”“无信不立”、“诚信赢天下”作为忠实践行的商业文化。也有的商人仁义敦厚,勤勉好学,他们把儒家文化无意中吸纳到经营之业,形成一种儒商文化。从传说的当年镇上一些商家的楹联匾额、辞赋诗文、店堂字画和商号招牌中,也可看出古镇商人的文化理念。在有些老人的记忆中,昔日古镇热闹的集市上,尽显市井风情。最灌耳的是,有的商贩以发出的独特风趣的叫卖声,也称吆喝声、市声、货声,成为古镇当年的一种初级广告文化。

说起翟店镇的商贾文化,不少当地老人总会向你絮叨过去镇上的美食,其中有的在传承中已演变成为一种文化符号。特色名吃稷山麻花声名远播,而最早手工制作最好的麻花是翟店古镇一个西位人开的一家麻花店,其用料考究,色泽金黄,酥脆适口,别具风味。用鸡里脊肉和鸡蛋清作为主料做的美味佳肴稷山瓤菜,最早也是出自翟店古镇一个南翟人开的一家餐馆(从陕西三原学来的手艺)。直至今日,外地人来翟店饭店用餐,总不忘点瓤菜,都知道这个镇上做的瓤菜味道最好。古镇上曾有个俗名叫狗猞的人,打烧饼手艺盖镇无双,尤其是出自其手的油酥饼,做工精细,火候均匀,香酥味美,酥而不碎。还有个叫任喜娃的,曾是镇上做凉粉出名的好手,翟店街上首屈一指,所做凉粉晶莹剔透,色泽洁白,加入各种佐料后,味道之鲜美,堪称一绝。有一老人谈道:该镇过去还有过一种别具特色的油炸糕,一个个放入锅内炸至金黄,恰如一锅菊花开,出锅后咬一口馅儿竟是菜香、肉香浑然一体,油而不腻,香气扑鼻,独具风味。

往日古镇的经商者,加上毗连的5个村庄,约有近万人之多。由于人气兴旺,解放后晋南有名的几个蒲剧团,经常来镇上演出,时间长了,使当地许多男女老少成为戏迷。每次王秀兰、阎逢春、张庆奎、筱月兰、杨虎山等名演员在镇上的法王庙舞台演出,台下人尽管都是站着观看,每个人者看得如痴如醉,津津有味,从开场到煞戏,一站就是两三个小时。有的戏迷不仅爱看戏,自己也喜欢唱戏。他们中,不论从商还是务农,都参加业余戏班子,逢年过节,商农一起轮番在法王庙舞台演出。镇上大庙举办庙会,专请戏迷们唱戏助兴。正月里古镇的唱戏娱乐,更是热闹非凡,戏迷中的“名角”纷纷登台。他们的演唱让台下观众有时叫好乐和,有时捧腹大笑,有时还动情流泪

古镇的老人们都说,农历大年是过去翟店街上展现民俗文化最多的时候。从腊月古集就开始了,街上集市五光十色的刺绣、巧夺天工的窗花、典雅的木板年画、栩栩如生的多彩木雕娃娃、活灵活现的小孩帽上的大虎头……显现出民间艺术的魅力。大年里,在街上可看到出自民间妇女巧手的“八仙过海”、“龙凤呈祥”“花好月圆”“丹凤朝阳”等千姿百态、色彩斑斓的面塑艺人。正月十五,翟店周围村庄闹红火的人们,几乎都要到古镇街上亮相,有锣鼓、舞狮、花车、抬阁、高跷、花鼓、旱船等,街道两旁观看者人山人海,看得人最多的长街十字口,更是人流涌动如潮。夜晚街上各种造型灯笼高挂,放鞭炮、闹社火、耍火球、放火花、走河灯……轰轰烈烈闹元宵直到深夜。

石龙震 黄平远/文

|

|