河东文学 三月,边走边唱_散文_安武林

发布时间 2025-04-02 18:40:00

安全小贴士:以各种理由收取费用(押金、服装费、报名费、充值卡等)均有诈骗嫌疑,请提高警惕。

详细描述

标题: 三月,边走边唱_散文_安武林

发布位置:

渡口夕阳

茅津渡,黄河古渡口。

40年前,和朋友站在渡口看夕阳。夕阳像一个巨大的、装满彩色颜料的滚筒,不停地把血红血红的色彩洒进黄河中。

满河的水,凝滞一样,金属一样,闪闪发光。

那时,意气风发,夕阳点燃不了我的感伤,触景生的是青春对于未来和美的无限憧憬之情。为赋新词,愁也轻飘飘的,如一片落叶在风中飘摇。

40年后,又来渡口,独自一人。思绪翻飞,如坝上轻柔的柳丝,不停地摇曳。

黄河的水,绿中带蓝,蓝中泛绿,我无法准确地描述它的颜色。水面上波光粼粼,暖阳恰到好处,不冷不热,给人一种既从容又惬意地好好感受的空间和距离。从前的河水,也是这么清澈的吧?不记得了。

在很多很多地方,与黄河不期而遇。它的雄浑、浑浊,像黄土地一样的黄色,像是它的本色。气势雄伟,波澜壮阔。自从去过黄河的源头以后,才知道黄河有如此细腻、如此清澈的一面。太阳的微笑,像是我心里的自我嘲笑。岁月是起伏的,并不是安静地流淌着的。一声惊叹,一声尖叫,一阵眩晕,总是发生在黄河的清澈之处。

一河之隔,是河南的三门峡。从山西平陆这边看河南三门峡,和从河南三门峡这边看山西平陆的感觉是不同的。两边都看看,才算完满。人生难得有回望的机会,若非朋友的安排,恐怕很难旧地重游。人生之中的圆梦之旅、回望之旅,是最幸福的。你能看到自己曾经的足迹,也能看到风景的变化,更能看到岁月的流逝。

教体局的朋友说,从前这里很热闹,夏天的夜晚,人们在这里吃烤串、喝啤酒。

人间烟火气,大抵如此吧。想象一下那烟,那香,那夜晚的微醉,如有二三朋友、知己或者同事,一边畅谈,当是一件快事。一轮圆月照着,黄河在身边静静地流着。世俗的生活中,总有随处可见的诗意。

一张桌子,几个小凳,便占满了坝上的通道。最多,可容一人通过。我好奇而又担忧地想:“有人醉了,会不会掉进黄河水中?醉酒的人,看一河的月光,不过是自家的席梦思床而已!”

我笑笑,为自己童稚的想法。太阳笑笑,笑我想得多了。

朋友说,最讨厌的是蚊子。烤串飘香的夜晚,蚊子会成群结队而来。那也是蚊子战斗队啊,烟火的滋味对它们来说是一种严酷的考验。

沿着河坝,闲庭信步。只是烟火和热闹的往昔,荡然无存。渡口看夕阳的印象,在记忆中有迹可循。干净而又安静的坝上,似乎从来都没有发生过什么。朋友的话,袅袅娜娜,像是从天外传来,真像是遥远的传说。

无暇再看一次夕阳了,我们就此错过。从前的喜欢,现在的惧怕,错过倒是最大的宽慰。

拐过弯,一大团蚊子,密密麻麻,把我和朋友包围了。它们一路追,我们一路跑且用手和帽子驱赶。我们狼狈地逃离。

说蚊子,蚊子到,所有的生命都是有灵性的。也许,蚊子家族,是40年前我见过的那一个吧?如是,它们的热情和亲密是一种隆重的欢迎仪式。只是,我有点畏惧,如同我畏惧和夕阳重新相互凝视。

茅津渡口,游轮的喇叭做着广告,不是旅游的季节,游人不见,这船,豪华,现代,又像是古诗词中的孤舟,寂寥而又倔强。混合的意象,倒像我此刻的心境。

夕阳如我,我如夕阳,见与不见有什么意义?

古盐道

我像一只大鸟,从山上飞驰而下。

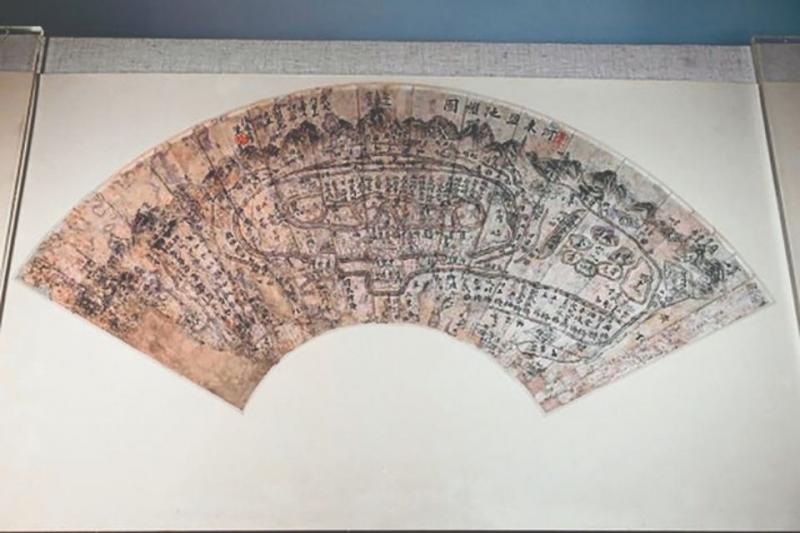

山是中条山,路是千年的古盐道。

山下,是尽收眼底的古盐池。

诗人的想象,总是无限美好的。一落地,便是一份尴尬。诗与散文的区别,又何尝不是如此?

上山的辛苦,我无法体会。缓慢艰难的跋涉,我无从体验。千年的古盐道,我是踉踉跄跄从山上往下而行的。上山,踩油门,下山,踩刹车。这是截然相反的一种体验。

千年以前,盐是什么?军火,管控物质,国家税收的重要来源。从运城中心城区到解州,浩浩荡荡,一望无际,那么一大片盐池,想象和常识,微笑不语。

8公里长的盐道,从盆地出发,上了山,便是平陆,跨过茅津渡的古渡口,便是河南的三门峡了,跨过黄河,就进入了中原的腹地。

走在狭窄的古盐道上,尽是大大小小的石头。大石头横起来,便是山壁,躺下,就是石路上宽宽窄窄的“门槛”。微小的石粒,是寂寞的陪伴,是陪伴的话语,马蹄,人的脚步,一路都在和小小的石粒亲密交谈。

朋友陪我,让我看看古盐道。我不以为然,只怀着一种旅游的心态。从小,我是上过山的,去过大山的深处。眼前的古盐道,不过是大山深处的一条普通的山路而已。

伯乐来过,在此相过马。伯乐听说这里有很多运盐的马,他来这里专程相马来了。我惊诧,我惊讶,神奇的传说很遥远,没想到,遥远的传说,落地在我的家乡,我的脚下,这一条弯弯曲曲的山路,这一条崎岖不平的小路,突然变得厚重起来,丰富起来,我对历史感兴趣的重要原因之一,大抵如此,因为它并不是虚无缥缈的,也不是遥远而又不可企及的。它就在脚下,它从远古走来啊。

突然,我开始变得小心翼翼起来,生怕错过任何一处微小的细节。朋友弯下腰说:“瞧,这就是当年运盐马蹄踏出的蹄印。”在巨大的石块之中,小小的凹痕,像是按照马蹄印浇铸出来的一样,呀,象形文字。它不需要任何文化修养,任何一个目不识丁的人都认得,这是马蹄印。

“吧嗒,吧嗒”,马蹄敲击在巨石上的声音,如此尖锐,如此响亮,此刻,在我的耳畔回响。我闭上了眼睛,仿佛看见了驮着盐袋的马,负重前行的马,浑身汗津津的马,而这深深的蹄印,在坚硬的巨石上敲出的蹄印,凝结着多少汗水和辛苦。

3月,春日暖阳,以舒适和惬意的温度照耀着。有风吹过,不冷不热。从右侧望去,远远近近、高高低低的山上,尽是褐色的树木,以及枯黄的草。春天像个吝啬的小姑娘似的,还不肯把它的绿色涂抹在这大山之中。只有杏花,这儿一团,那儿一片地开着,像大雪花在飞扬。寂寞的山,单调的山,荒芜的山,野性的山,因为杏花的绽放,突然拥有了灵性,水性,变得丰润起来了。这些杏树,全是野生的,它们所处的地势、位置,是它们最好最有说服力的证据。

千年以前,那些运盐工是无暇欣赏的吧?

我一直在想一个幼稚而又可笑的问题,那运盐的牲口,也许是驴,也许是骡子吧?在乡下生活过、劳作过的人都知道,马可不是最佳的选择。马容易受惊,一惊之下,就失控了。稳妥的是驴和骡子。历史是由历史学家和文学家写成的。张果老倒骑毛驴,是仙;阿凡提骑毛驴,是幽默大师;“春风得意马蹄疾”,是诗人;骑马征战天下的,是元帅和将军。

也许,马是一种象征吧?就像拿破仑象征和代表了所有优秀的士兵一样。诗人断然不愿写“春风得意驴蹄疾”这样的诗句吧。

古锁阳关,当是今人所为。看着砖雕上的几个字,我摇摇头,淡淡一笑。不过,一种敬意油然而生。这个锁阳关,虽是征收关税或者监督把守的关卡,但确实有“一夫当关,万夫莫开”的气势和作用。一面是山体山口,一面是深深的峡谷,万丈深渊也对,只是没那么险峻。一个人衣服口袋里装点盐,沿半山而行还是能躲过锁阳关的岗哨监督的,若是牵马牵驴牵骡子驮盐,那是万万躲不过去的。毕竟,万丈深渊没错,但山没那么陡峭。

古人的智慧,古人的勤劳,晋商的闻名,都写在这一条古盐道上。

我没有走完古盐道,是想给想象留下更多的空间。无论是神奇,还是美好。据说,山下古盐道,有可供两辆马车通行的空间,是从巨石上凿出来的。我不能理解,山上一辆马车通行都困难,山下凿那么宽的路意义何在?更何况如此陡峭的古盐道,在我看来,马车是根本无法通行的,只能一匹一匹马驮盐而行。一辆马车驮多少盐?一辆马车由几匹马拉?这不是贾岛在推敲文字的用法,所有的文字都需要生活的常识和经验来检验。

历史大约就像这条古盐道吧。曲曲弯弯,坎坎坷坷。我感动,充满敬意。有什么好注释,好讨论,好争论的?这是一条祖辈走过的路,献上我们的鲜花和掌声便好。

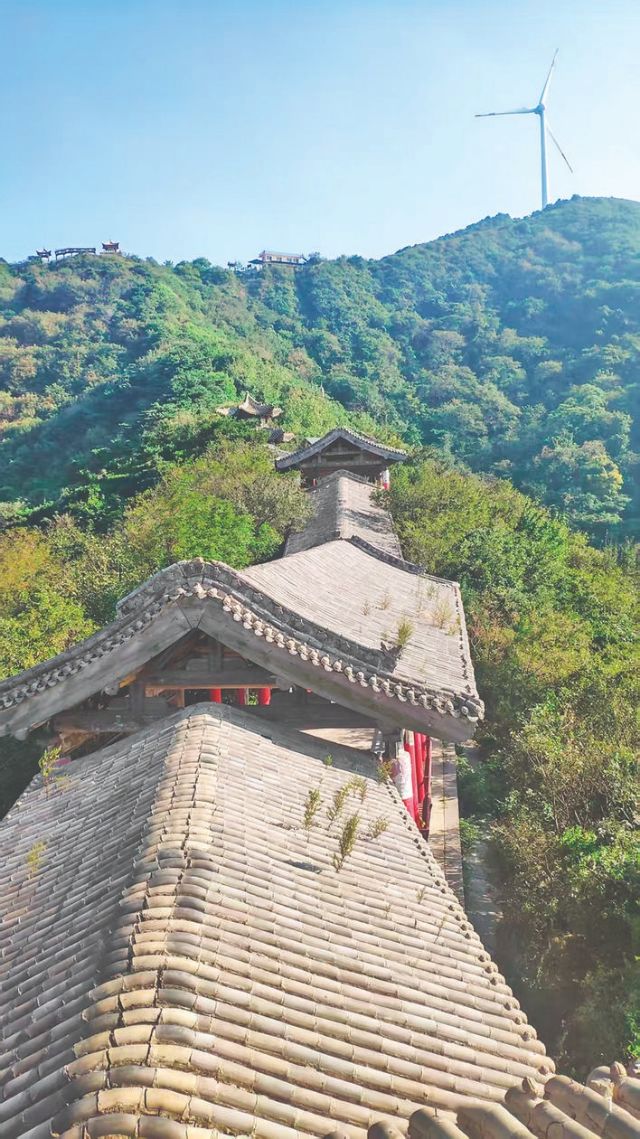

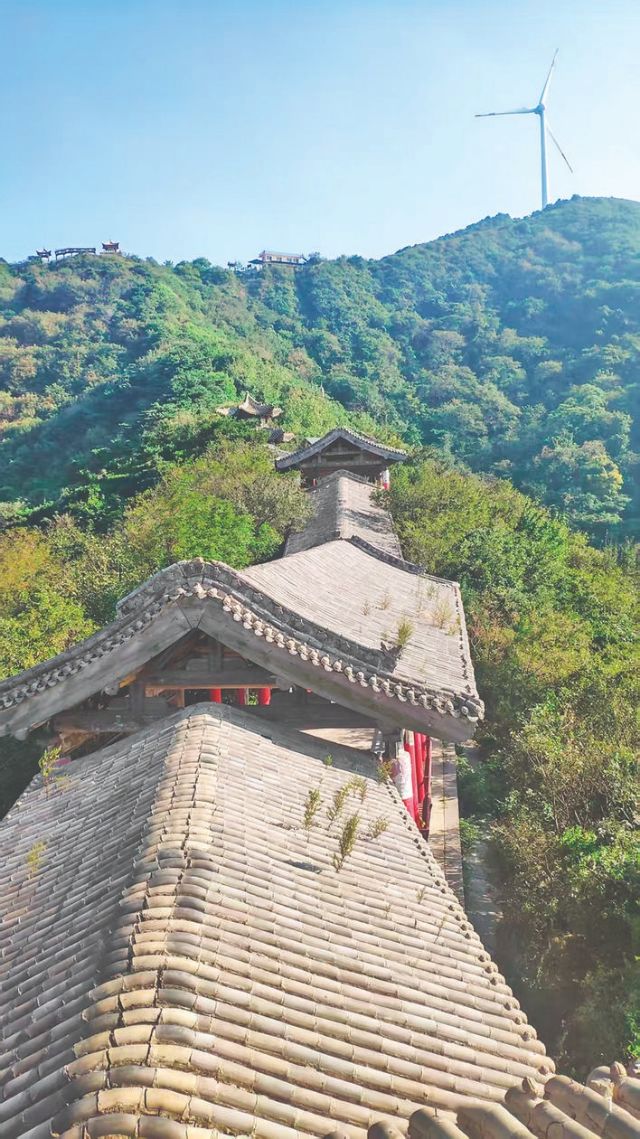

风口山

逶迤起伏的山,是中条山脉中的一座。但它有一个特别的名字,叫风口山。风口山中,有一个小小的村子,叫风口村。

这座山的名字,从前可没有什么诗情画意,倒是忧伤和烦恼的代名。风是这座山的特产,风是这个村最大的财富。一年四季,风如夏日的蝉鸣,就那么没完没了地聒噪着,从历史的深处走来。

3月,站在风口山上纵目远眺,山上高高低低的树,都是冷冷的表情。只有山坡上的杏花,开得热烈,豪放。树不摇,草不动,风在哪里?低头看看摆动的衣襟,抬头看看远处旋转的风车,就知道风在哪里,风是如何黏人了。它就像受了委屈的孩子,好不容易找到了倾诉的对象,唠唠叨叨,缠缠绵绵,哀鸣不已。

村庄,大山,就以这个任性的孩子的名字命名了。本来是野性的、原生态的、孤独的、高傲的、倔强的,但一条古盐道蜿蜒而来,这山便厚重起来,丰富起来。隐约的马蹄声、鼻息声、脚步声,也许还有山歌声、马铃声,风愉快而又忙碌地承担起了传递的责任。

山上的树木,一定是风催绿的。山上的各种花朵,一定是风催开的。山上的各种果实,一定都是风吹落的。

山下,是千年的古盐池。这山也是千年的山了。那么远,又那么近的古盐池,想必在四季风景的变化中,也会呈现出不同的色彩吧。

俯瞰一下,觉得自己会变成一只小鸟,在风中飞翔。

一架一架风车,在唱歌。从上往下看,从下往上看,这风车都像在移动,只不过一个是上山,一个是下山。吃力或轻松,据凝视的角度和方位而定。但是,只要站在风车之下,便会大大震撼。这庞然大物,像个巨人,而我变成了童话里的小矮人。我仰望它,一副目瞪口呆的样子。它俯视我,不可一世的样子,巍峨耸立。巨大的、几十米长的风车叶片,像巨大的手掌,在抓捏着风,一如儿时,在小溪中用手抓水一样。“嗡嗡嗡”的轰鸣声,真像是大山发出的咳嗽声和呻吟声。

一片一片茂密的油松林,让山变得洋气起来。虽是人工培植,但沉默的山却不那么看,它觉得是自己孕育出的儿女。没有油松林,夏天的风口山已经很凉爽了。有了油松林,更是凉上加凉,太阳再也无法无遮无拦地散步了,它像个淘气而又顽皮的孩子,只能从树木的缝隙中偷偷摸摸地穿行了。

很自然,这里也是避暑胜地,更是度假的好去处了。绿树掩映,红白相间的房子,很精致的风景,恍若置身于欧洲的小镇了。家乡人都是朴实的,也没有向我介绍,这里还是国家级的森林康养基地,他们以为我知道,责任在我,我应该知道。只是季节不对,若是夏天来就好了,它的美、惬意、舒适、诗情画意,都集中在炎热的夏天了。

很多年前来过,印象中很荒芜,而现在,生机盎然。油松林像一块巨大的绿色地毯,盖在风口山上。无论山体如何黄,树木如何褐,枯草如何惨白,这一片油松林像绿色的宣言、绿色的呐喊、绿色的火焰,让整座山都热血沸腾,跃跃欲试。

上了风口山,映入眼帘的山,已不是山了,而是塬。横七竖八的塬,像贝壳的纹路一样,层层叠叠,妙趣横生。那小小的梯田,像裸露的贝肉,在蠕动,是的,在缓缓地蠕动。想起乡民,我的笑有点凝滞和苦涩了,耕种不易啊,一小块一小块的土地,既不平整,又不大。慷慨的大自然,有时候,又那么吝啬。

风口山,风口村,站在风口之中,感觉风把我也吹拂成了风口人了。

私信、微信、打电话联系!

茅津渡,黄河古渡口。

40年前,和朋友站在渡口看夕阳。夕阳像一个巨大的、装满彩色颜料的滚筒,不停地把血红血红的色彩洒进黄河中。

满河的水,凝滞一样,金属一样,闪闪发光。

那时,意气风发,夕阳点燃不了我的感伤,触景生的是青春对于未来和美的无限憧憬之情。为赋新词,愁也轻飘飘的,如一片落叶在风中飘摇。

40年后,又来渡口,独自一人。思绪翻飞,如坝上轻柔的柳丝,不停地摇曳。

黄河的水,绿中带蓝,蓝中泛绿,我无法准确地描述它的颜色。水面上波光粼粼,暖阳恰到好处,不冷不热,给人一种既从容又惬意地好好感受的空间和距离。从前的河水,也是这么清澈的吧?不记得了。

在很多很多地方,与黄河不期而遇。它的雄浑、浑浊,像黄土地一样的黄色,像是它的本色。气势雄伟,波澜壮阔。自从去过黄河的源头以后,才知道黄河有如此细腻、如此清澈的一面。太阳的微笑,像是我心里的自我嘲笑。岁月是起伏的,并不是安静地流淌着的。一声惊叹,一声尖叫,一阵眩晕,总是发生在黄河的清澈之处。

一河之隔,是河南的三门峡。从山西平陆这边看河南三门峡,和从河南三门峡这边看山西平陆的感觉是不同的。两边都看看,才算完满。人生难得有回望的机会,若非朋友的安排,恐怕很难旧地重游。人生之中的圆梦之旅、回望之旅,是最幸福的。你能看到自己曾经的足迹,也能看到风景的变化,更能看到岁月的流逝。

教体局的朋友说,从前这里很热闹,夏天的夜晚,人们在这里吃烤串、喝啤酒。

人间烟火气,大抵如此吧。想象一下那烟,那香,那夜晚的微醉,如有二三朋友、知己或者同事,一边畅谈,当是一件快事。一轮圆月照着,黄河在身边静静地流着。世俗的生活中,总有随处可见的诗意。

一张桌子,几个小凳,便占满了坝上的通道。最多,可容一人通过。我好奇而又担忧地想:“有人醉了,会不会掉进黄河水中?醉酒的人,看一河的月光,不过是自家的席梦思床而已!”

我笑笑,为自己童稚的想法。太阳笑笑,笑我想得多了。

朋友说,最讨厌的是蚊子。烤串飘香的夜晚,蚊子会成群结队而来。那也是蚊子战斗队啊,烟火的滋味对它们来说是一种严酷的考验。

沿着河坝,闲庭信步。只是烟火和热闹的往昔,荡然无存。渡口看夕阳的印象,在记忆中有迹可循。干净而又安静的坝上,似乎从来都没有发生过什么。朋友的话,袅袅娜娜,像是从天外传来,真像是遥远的传说。

无暇再看一次夕阳了,我们就此错过。从前的喜欢,现在的惧怕,错过倒是最大的宽慰。

拐过弯,一大团蚊子,密密麻麻,把我和朋友包围了。它们一路追,我们一路跑且用手和帽子驱赶。我们狼狈地逃离。

说蚊子,蚊子到,所有的生命都是有灵性的。也许,蚊子家族,是40年前我见过的那一个吧?如是,它们的热情和亲密是一种隆重的欢迎仪式。只是,我有点畏惧,如同我畏惧和夕阳重新相互凝视。

茅津渡口,游轮的喇叭做着广告,不是旅游的季节,游人不见,这船,豪华,现代,又像是古诗词中的孤舟,寂寥而又倔强。混合的意象,倒像我此刻的心境。

夕阳如我,我如夕阳,见与不见有什么意义?

古盐道

我像一只大鸟,从山上飞驰而下。

山是中条山,路是千年的古盐道。

山下,是尽收眼底的古盐池。

诗人的想象,总是无限美好的。一落地,便是一份尴尬。诗与散文的区别,又何尝不是如此?

上山的辛苦,我无法体会。缓慢艰难的跋涉,我无从体验。千年的古盐道,我是踉踉跄跄从山上往下而行的。上山,踩油门,下山,踩刹车。这是截然相反的一种体验。

千年以前,盐是什么?军火,管控物质,国家税收的重要来源。从运城中心城区到解州,浩浩荡荡,一望无际,那么一大片盐池,想象和常识,微笑不语。

8公里长的盐道,从盆地出发,上了山,便是平陆,跨过茅津渡的古渡口,便是河南的三门峡了,跨过黄河,就进入了中原的腹地。

走在狭窄的古盐道上,尽是大大小小的石头。大石头横起来,便是山壁,躺下,就是石路上宽宽窄窄的“门槛”。微小的石粒,是寂寞的陪伴,是陪伴的话语,马蹄,人的脚步,一路都在和小小的石粒亲密交谈。

朋友陪我,让我看看古盐道。我不以为然,只怀着一种旅游的心态。从小,我是上过山的,去过大山的深处。眼前的古盐道,不过是大山深处的一条普通的山路而已。

伯乐来过,在此相过马。伯乐听说这里有很多运盐的马,他来这里专程相马来了。我惊诧,我惊讶,神奇的传说很遥远,没想到,遥远的传说,落地在我的家乡,我的脚下,这一条弯弯曲曲的山路,这一条崎岖不平的小路,突然变得厚重起来,丰富起来,我对历史感兴趣的重要原因之一,大抵如此,因为它并不是虚无缥缈的,也不是遥远而又不可企及的。它就在脚下,它从远古走来啊。

突然,我开始变得小心翼翼起来,生怕错过任何一处微小的细节。朋友弯下腰说:“瞧,这就是当年运盐马蹄踏出的蹄印。”在巨大的石块之中,小小的凹痕,像是按照马蹄印浇铸出来的一样,呀,象形文字。它不需要任何文化修养,任何一个目不识丁的人都认得,这是马蹄印。

“吧嗒,吧嗒”,马蹄敲击在巨石上的声音,如此尖锐,如此响亮,此刻,在我的耳畔回响。我闭上了眼睛,仿佛看见了驮着盐袋的马,负重前行的马,浑身汗津津的马,而这深深的蹄印,在坚硬的巨石上敲出的蹄印,凝结着多少汗水和辛苦。

3月,春日暖阳,以舒适和惬意的温度照耀着。有风吹过,不冷不热。从右侧望去,远远近近、高高低低的山上,尽是褐色的树木,以及枯黄的草。春天像个吝啬的小姑娘似的,还不肯把它的绿色涂抹在这大山之中。只有杏花,这儿一团,那儿一片地开着,像大雪花在飞扬。寂寞的山,单调的山,荒芜的山,野性的山,因为杏花的绽放,突然拥有了灵性,水性,变得丰润起来了。这些杏树,全是野生的,它们所处的地势、位置,是它们最好最有说服力的证据。

千年以前,那些运盐工是无暇欣赏的吧?

我一直在想一个幼稚而又可笑的问题,那运盐的牲口,也许是驴,也许是骡子吧?在乡下生活过、劳作过的人都知道,马可不是最佳的选择。马容易受惊,一惊之下,就失控了。稳妥的是驴和骡子。历史是由历史学家和文学家写成的。张果老倒骑毛驴,是仙;阿凡提骑毛驴,是幽默大师;“春风得意马蹄疾”,是诗人;骑马征战天下的,是元帅和将军。

也许,马是一种象征吧?就像拿破仑象征和代表了所有优秀的士兵一样。诗人断然不愿写“春风得意驴蹄疾”这样的诗句吧。

古锁阳关,当是今人所为。看着砖雕上的几个字,我摇摇头,淡淡一笑。不过,一种敬意油然而生。这个锁阳关,虽是征收关税或者监督把守的关卡,但确实有“一夫当关,万夫莫开”的气势和作用。一面是山体山口,一面是深深的峡谷,万丈深渊也对,只是没那么险峻。一个人衣服口袋里装点盐,沿半山而行还是能躲过锁阳关的岗哨监督的,若是牵马牵驴牵骡子驮盐,那是万万躲不过去的。毕竟,万丈深渊没错,但山没那么陡峭。

古人的智慧,古人的勤劳,晋商的闻名,都写在这一条古盐道上。

我没有走完古盐道,是想给想象留下更多的空间。无论是神奇,还是美好。据说,山下古盐道,有可供两辆马车通行的空间,是从巨石上凿出来的。我不能理解,山上一辆马车通行都困难,山下凿那么宽的路意义何在?更何况如此陡峭的古盐道,在我看来,马车是根本无法通行的,只能一匹一匹马驮盐而行。一辆马车驮多少盐?一辆马车由几匹马拉?这不是贾岛在推敲文字的用法,所有的文字都需要生活的常识和经验来检验。

历史大约就像这条古盐道吧。曲曲弯弯,坎坎坷坷。我感动,充满敬意。有什么好注释,好讨论,好争论的?这是一条祖辈走过的路,献上我们的鲜花和掌声便好。

风口山

逶迤起伏的山,是中条山脉中的一座。但它有一个特别的名字,叫风口山。风口山中,有一个小小的村子,叫风口村。

这座山的名字,从前可没有什么诗情画意,倒是忧伤和烦恼的代名。风是这座山的特产,风是这个村最大的财富。一年四季,风如夏日的蝉鸣,就那么没完没了地聒噪着,从历史的深处走来。

3月,站在风口山上纵目远眺,山上高高低低的树,都是冷冷的表情。只有山坡上的杏花,开得热烈,豪放。树不摇,草不动,风在哪里?低头看看摆动的衣襟,抬头看看远处旋转的风车,就知道风在哪里,风是如何黏人了。它就像受了委屈的孩子,好不容易找到了倾诉的对象,唠唠叨叨,缠缠绵绵,哀鸣不已。

村庄,大山,就以这个任性的孩子的名字命名了。本来是野性的、原生态的、孤独的、高傲的、倔强的,但一条古盐道蜿蜒而来,这山便厚重起来,丰富起来。隐约的马蹄声、鼻息声、脚步声,也许还有山歌声、马铃声,风愉快而又忙碌地承担起了传递的责任。

山上的树木,一定是风催绿的。山上的各种花朵,一定是风催开的。山上的各种果实,一定都是风吹落的。

山下,是千年的古盐池。这山也是千年的山了。那么远,又那么近的古盐池,想必在四季风景的变化中,也会呈现出不同的色彩吧。

俯瞰一下,觉得自己会变成一只小鸟,在风中飞翔。

一架一架风车,在唱歌。从上往下看,从下往上看,这风车都像在移动,只不过一个是上山,一个是下山。吃力或轻松,据凝视的角度和方位而定。但是,只要站在风车之下,便会大大震撼。这庞然大物,像个巨人,而我变成了童话里的小矮人。我仰望它,一副目瞪口呆的样子。它俯视我,不可一世的样子,巍峨耸立。巨大的、几十米长的风车叶片,像巨大的手掌,在抓捏着风,一如儿时,在小溪中用手抓水一样。“嗡嗡嗡”的轰鸣声,真像是大山发出的咳嗽声和呻吟声。

一片一片茂密的油松林,让山变得洋气起来。虽是人工培植,但沉默的山却不那么看,它觉得是自己孕育出的儿女。没有油松林,夏天的风口山已经很凉爽了。有了油松林,更是凉上加凉,太阳再也无法无遮无拦地散步了,它像个淘气而又顽皮的孩子,只能从树木的缝隙中偷偷摸摸地穿行了。

很自然,这里也是避暑胜地,更是度假的好去处了。绿树掩映,红白相间的房子,很精致的风景,恍若置身于欧洲的小镇了。家乡人都是朴实的,也没有向我介绍,这里还是国家级的森林康养基地,他们以为我知道,责任在我,我应该知道。只是季节不对,若是夏天来就好了,它的美、惬意、舒适、诗情画意,都集中在炎热的夏天了。

很多年前来过,印象中很荒芜,而现在,生机盎然。油松林像一块巨大的绿色地毯,盖在风口山上。无论山体如何黄,树木如何褐,枯草如何惨白,这一片油松林像绿色的宣言、绿色的呐喊、绿色的火焰,让整座山都热血沸腾,跃跃欲试。

上了风口山,映入眼帘的山,已不是山了,而是塬。横七竖八的塬,像贝壳的纹路一样,层层叠叠,妙趣横生。那小小的梯田,像裸露的贝肉,在蠕动,是的,在缓缓地蠕动。想起乡民,我的笑有点凝滞和苦涩了,耕种不易啊,一小块一小块的土地,既不平整,又不大。慷慨的大自然,有时候,又那么吝啬。

风口山,风口村,站在风口之中,感觉风把我也吹拂成了风口人了。

私信、微信、打电话联系!

联系人

凌善慧

私信、微信、打电话联系!

立即联系

运城社区客户端

查看和发布更多信息。